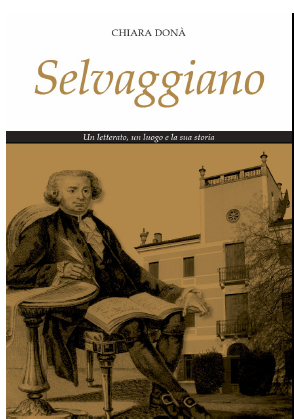

Selvaggiano. Un letterato, un luogo e la sua storia.

Chiara Donà

Il testo, attraverso una corposa ricerca che porta alla luce numerosi inediti, ripercorre le vicende storiche che hanno interessato la villa (attuale sede di Anciveneto) ed i proprietari, primo fra tutti il Cesarotti, che ivi si sono succeduti nel tempo, ricostruendo anche ampi tasselli di storia del comune di Selvazzano.

Melchiorre Cesarotti

Padova, 15 maggio 1730 – Selvazzano Dentro, 4 novembre 1808

Nato da una famiglia nobile ma impoverita, studia nel seminario della sua città, dove ottiene la cattedra di retorica.

Nel 1768 viene nominato professore di lingua greca ed ebraica presso l'Università di Padova. Con l'invasione dei Francesi nel 1796, scrisse in sostegno della loro causa: ricevette una pensione e fu nominato cavaliere da Napoleone, presso il quale fu inviato come ambasciatore e a cui indirizzò un poema celebrativo intitolato Pronea (1807).

Ispirati alle nuove idee portate dai Francesi sono i suoi lavori Saggio sopra le istituzioni scolastiche, Il patriottismo illuminato, L'Istruzione d'un cittadino a' suoi fratelli meno istruiti. Cesarotti è soprattutto noto oggi per la sua opera di traduttore di Omero (pubblicò una versione in prosa dell'Iliade ed un rifacimento in versi dal titolo La morte di Ettore, 1795) ed Ossian (in realtà James Macpherson). Di quest'ultimo pubblicò una prima traduzione di due poemi nel 1763, cui fece seguito nel 1772 la traduzione dell'intero corpus di canti. Nella sua versione, le poesie di Ossian migliorarono considerevolmente, e la traduzione di Cesarotti attrasse l'attenzione dei letterati in Italia e Francia, suscitando numerosi imitatori dello stile ossianico; lo stesso Napoleone apprezzò molto l'opera.

Inoltre, tradusse anche due tragedie di Voltaire, Morte di Cesare e Maometto. Tra le altre sue opere di saggistica, Sopra il diletto della tragedia e Sopra l'origine e i progressi dell'arte poetica (1762), Corso ragionato di greca letteratura (1781), Saggio su la filosofia delle lingue (1785). L'edizione completa della sua opera, in 42 volumi in ottavo, iniziò ad uscire a Pisa nel 1800 e fu completata postuma nel 1813.

La Villa

Lungo le rive di un meandro del Bacchiglione, una "villanella modesta", eredità di famiglia, viene scelta quale luogo di rifugio e meditazione dell'abate Melchiorre Cesarotti. A Selvaggiano, "villetta di sua creazione, […] alla varietà degli ornamenti combinati coll'unità dell'oggetto, colla scelta e distribuzion delle piante, coi motti poetici di cui è sparso, col senso morale che inspira, parla agli spettatori dell'anima bella a cui deve la sua esistenza. Ovunque ti volga, tu vi leggi la storia del suo spirito, del suo cuore, del suo carattere". Poche parole per descrivere un sito, di cui anche l'etimologia sembra riportare alla memoria gli amabili diletti del cantor d'altri tempi, l'arcadico Meronte Larisseo: la pagana Selva di Giano diviene romanticamente Selvaggiano, parco ove Flora, Pomona, le Driadi e Diche trovano dimora accanto al dio bifronte, più volte ricordato nelle pitture ed iscrizioni del piccolo casino.

Un luogo ricco di storia: ivi i Carraresi crearono una loro gastaldia, dopo l'esproprio delle terre ad Enrico Scrovegni; ivi i Barbò Soncin investirono gli ingenti capitali frutto della mercatura e dell'attività giuridica; ivi si accesero aspri contrasti per il possesso delle terre tra le ricche famiglie padovane dei Brazolo, Speroni, Zacchi e dei conti bergamaschi Secco Suardo. Fu proprio da questi ultimi che il 23 giugno 1663 il notaio Paolo Cesarotti acquistò la casa dominicale con "8 camare, 4 sotto e 4 sopra, assai belle con una sala"; non molto diversa nelle volumetrie e nell'impaginato architettonico doveva apparire la casa padronale e la barchessa all'epoca della morte del Cesarotti. Tuttavia l'incanto che il luogo suscitava, non risiedeva tanto nella qualità architettonica degli edifici, profondamente modificati negli anni Settanta dell'Ottocento da Giovanni Battista Valvasori probabilmente per mano dell'ingegnere Eugenio Maestri, quanto nelle decorazioni e nei mobili che abbellivano la casa, come pure il piccolo giardino.

Sebbene, per le decorazioni che la villa recava, valeva il motto "ut pictura poesis", ovverosia la pittura diventava una poesia silenziosa e, nel contempo, la poesia si trasformava in una pittura parlante, grazie anche ad espliciti motti, le più intime aspirazioni del Cesarotti si sono tradotte nella realizzazione del giardino, che lui stesso definiva il proprio "poema vegetabile".

Ancora oggi dall'edificio traspare il gusto ascetico e delicato di chi lo abitò attraverso semplici ma raffinati dettagli: gli eleganti portali lapidei archivoltati del salone al piano terreno, le pavimentazioni in terrazzo veneziano, la scala in pietra viva, l'elegante camino alla francese, ma pure la composizione mosaicata attestante i lavori eseguiti dal Cesarotti nel 1791, la più semplice pavimentazione in quadroni di cotto del ripostiglio e l'antico focolare della cucina.

Il giardino romantico

"Il valente Giardinista formando i suoi paesaggi ha per assunto di unire insieme le varie scene campestri, accozzandole quasi a caso colla stessa negligenza della Natura; ma facendo che l’ordine e il disordine successivi o mescolati servono a darsi un risalto reciproco con un artifizio tanto più fino, quanto meno riconoscibile. Egli dispone i prati, i ruscelli, le valli, i boschi, le balze, le grotte per modo che procaccino allo spettatore un intreccio regolarmente irregolare."

Melchiorre Cesarotti

INDICE DELLA PUBBLICAZIONE

Presentazione

Introduzione

1. Un letterato e il suo Selvaggiano

2. Il luogo e la sua storia: così parlano i documenti

2.1 Il territorio nel Medioevo

2.2 Le proprietà degli Scrovegni e l’imposizione dei Carraresi

2.3 La gastaldia carrarese di Selvazzano

2.4 I Malabarba di Milano

2.5 I Barbò Soncin e le dispute con i Brazolo

2.6 I conti Secco-Suardo

2.7 La famiglia Cesarotti

3. L’abate Melchiorre Cesarotti: la «villanella modesta» e la creazione del «poema vegetabile»

4. Le trasformazioni dopo Cesarotti: dai principi Giovanelli alla famiglia Fabris

5. Sintesi degli eventi storici

6. Trascrizioni dei documenti storici

7. Bibliografia

Indice dei nomi

formato cm 30x21, rilegato, pag. 572, foto a colori 94, foto in b/n14